Cliquer sur la couverture pour feuilleter le document:

Catégorie : Histoire familiale

-

Gaël de Roquefeuil fonde ROC Partners, cabinet de recrutement dédié aux services financiers.

Gaël de Roquefeuil-Montpeyroux Notre cousin, Gaël de Roquefeuil-Montpeyroux, 49 ans, vient de fonder son propre cabinet de recrutement.

Rappelons que Gaël, après ses études à la Wharton School de l’université de Pennsylvanie (USA) a débuté sa carrière le département « corporate finance » de la banque d’affaire Smith Barney, successivement à New York puis à Tokyo.

En 1991, il est recruté par Goldman Sachs et affecté à Londres.

En 1995, il rejoint UBS d’abord à Hong Kong puis à Singapour.

Il devient chasseur de têtes spécialisé dans les recrutements d’experts ou de spécialistes financiers internationaux d’abord en tant que Partner de TMP Worldwide Executive Search à Singapour (2000), puis comme Partner de Ray & Berndtson à Paris (2002),

Il était depuis trois ans « Senior client partner » au bureau parisien de Korn Ferry.

-

Une fontaine aux armes Roquefeuil en vente à la galerie Andrée Macé.

La Galerie Andrée Macé, sise au 266 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris VIIIe, met en vente une fontaine qu’elle vient de restaurer et sur laquelle sont sculptées les armes Roquefeuil.

Cette fontaine était installée dans la cour du château de Grandval sur la commune de Teillet, dans le Tarn. Elle était alimentée par un aqueduc captant l’eau d’une source située dans la montagne voisine. Ce château a brûlé en 1944 pendant l’occupation allemande et ses ruines sont désormais en partie noyées dans les eaux du barrage de Rasisse.

La fontaine avait été offerte par le dernier propriétaire de Grandval à celui qui l’a vendue à la Galerie Andrée Macé.

Elle peut être datée de la première moitié du XVIIème siècle par les blasons qui sont représentés et qui sont ceux des familles Roquefeuil , d’un côté, et La Forêt, de l’autre.

Détail de la fontaine aux armes Roquefeuil Après avoir appartenu à la famille Caudière, Grandval passe par alliance, au milieu du XVIème siècle, à la famille Roquefeuil, qui en restera propriétaire de 1540 à 1632, de la manière suivante.

Antoine de Roquefeuil (1565-1651), fils de Charles de Roquefeuil et de Françoise de Caudière se marie deux fois :

- une première fois avec Marthe de Berbiguier d’Arpajon, d’où un fils Antoine Guyon de Roquefeuil (1595-1667)

- une seconde fois avec Marie de La Forêt, veuve de Christophe d’Urfé, d’où deux enfants : Louis (1604-1680) et Gabrielle (1609-1684).

Par le mariage de Gabrielle de Roquefeuil avec Louis de Roquefort (1605-1684), en 1630, Grandval passe à la famille Roquefort.

Philippe-Edouard Grardel

-

9 décembre 2009: Naissance de Constance de Roquefeuil

La petite Constance de Roquefeuil – fille d'Emmanuel et de Clémence. Constance de Roquefeuil est née le 9 décembre 2009 à Suresnes. Cette charmante petite demoiselle est la fille d’Emmanuel (branche de Roquefeuil-Montpeyroux aînés) et de Clémence de Roquefeuil. Toutes nos félicitations aux heureux parents de ce si joli bébé!…

-

Fulcran de Roquefeuil publie « Anoblissement et Révocation de la noblesse ».

De Charles X à Louis XVI, Fulcran de Roquefeuil analyse, à la lumière des ordonnances ou édits et décrets du moment, ce que furent les anoblissements par lettres, par charges, fonctions et fiefs, ou pour autres motifs, ainsi que les restrictions et révocations de noblesse du fait du prince. L’érudition historique de Fulcran est ici démontrée avec son talent habituel.

1 vol. 17 x 24 cm – 136 pages – Patrice du Puy éditeur.

-

Publication de la Chronique illustrée de la IIème Guerre mondiale d’Arnaud de Roquefeuil

Depuis soixante ans, la seconde guerre mondiale a donné lieu à nombre de récits et de témoignages des acteurs de cette époque. Le caractère exceptionnel de la Chronique illustrée d’Arnaud de Roquefeuil (1906-1996) réside dans le fait qu’elle a été entièrement réalisée par son auteur à la façon d’une bande dessinée. Les quatre-vingt-neuf planches reproduites ici sous forme de fac-similé et précédées d’une introduction historique nous entraînent sur les traces d’un Manchois au parcours exemplaire. En effet, on le voit successivement combattre sur la ligne Maginot pendant la « drôle de guerre » de 1939-1940, puis s’engager dans la Résistance. Son arrestation et les conditions de sa détention pendant l’été 1944, au moment des combats de la Libération, apportent un éclairage intéressant sur une des périodes les plus difficiles de notre histoire. La qualité du dessin, le témoignage historique ponctué d’humour ne manqueront pas de vous étonner et de vous séduire.

Nombre de pages : 128 pages ISBN : 273733781x

-

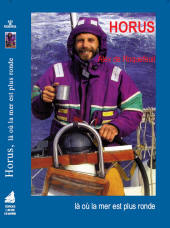

Alex de Roquefeuil fait paraître le récit de son tour du monde à la voile en famille.

Comme naguère son lointain oncle Camille de Roquefeuil-Cahuzac fit, avec grand succès d’édition, la relation de son tour du monde. Alexandre de Roquefeuil (branche de Montpeyroux – Premier rameau cadet) nous livre aux éditions « L’Ancre de Marine » un splendide récit de voyage à la voile, entre l’île de Groix et la Nouvelle-Zélande, à bord d’Horus, un Sun Fizz acheté d’occasion.

Alex de Roquefeuil excelle à décrire le feu de l’action, les moments forts, les états de grâce, le doute… et surtout la mer,

le vent, l’océan dans tous leurs états… où le plus courageux des skippers se sent parfois bien seul.

De l’anecdote de ponton la plus savoureuse à la description du coup de vent le plus démesuré, la plume d’Alex de Roquefeuil reste brillante, enlevée et parfois émouvante, lorsqu’il redonne une dimension humaine et familiale à cette aventure moderne.

Alex de Roquefeuil dirige un petit chantier naval, sur l’île de Groix. Il a choisi de faire suivre le récit de cette aventure nautique d’annexes techniques particulièrement intéressantes, nourries de sa double expérience de technicien et de navigateur

moderne.

La presse nautique a largement commenté cette équipée familiale. Vingt-trois mois dont ils rentreront marqués à jamais.

Éditeur : Ancre de marine, Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) 263 pages; (22 x 15 cm) – ISBN : 978-2-84141-223-5

-

Evadé à l’Est! Les mémoires de Bernard de Roquefeuil enfin disponibles!

Fulcran de Roquefeuil vient de publier les mémoires de guerre de son père Bernard et les circonstances extraordinaires de son évasion de l’Oflag allemand où il était prisonnier.

Ses actions courageuses et tout son périple dans la Pologne occupée par les allemands puis libérée par les Russes sont décrits avec le style, l’élégance et la retenue du parfait gentilhomme qu’ était Bernard de Roquefeuil.

Un livre passionnant qui se lit comme un roman et qui doit figurer en toute première place dans les bibliothèques Roquefeuil!

Pour commander ce livre, utiliser la zone de commentaire ci-dessous, les renseignements nécessaires vous seront fournis par mail.

-

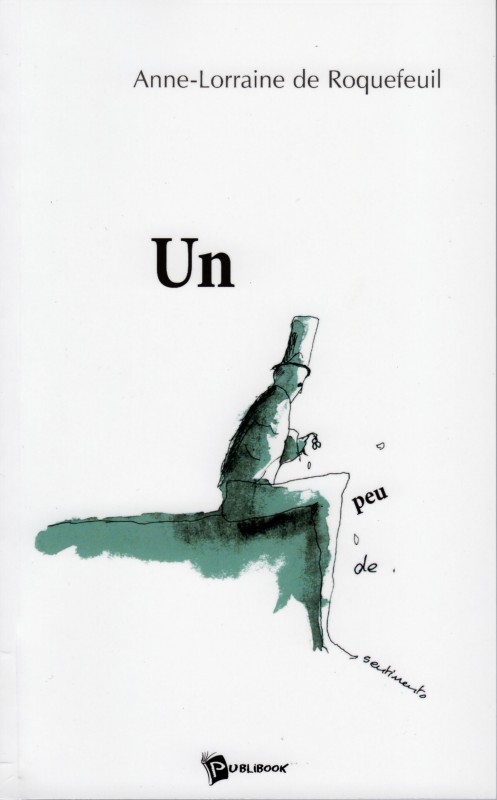

Anne-Lorraine de Roquefeuil publie!

Anne-Lorraine de Roquefeuil, jeune graphiste et poète publie son premier recueil de Poèmes illustrés « Un peu de sentiments » aux Editions Publibook.

A Commander à l’adresse suivante: http://www.publibook.com/boutique2006/detail-3516-PB.html

-

7 septembre 2009: Henri de Roquefeuil devient conseiller militaire du président du CNES.

Henri de Roquefeuil, 56 ans, général de Corps Aérien, qui était directeur adjoint de la stratégie et chef du service d’architecture des systèmes de force à la Direction Générale de l’Armement (DGA) à fait son adieu aux armes sur la base aérienne de Nancy le 28 août 2009 et a pris sa retraite.

Son répit est de courte durée puisqu’il vient d’être nommé conseiller militaire du président du centre national d’études spatiales (CNES).

Nous lui souhaitons une seconde carrière aussi brillante que la première!…