Articles récents:

Sommaire:

- Introduction

- Les Roquefeuil de la première maison

- Les Roquefeuil-Anduze

- Les seigneurs de Pujols et de Blanquefort

- Les Roquefeuil-Blanquefort

- Les Roquefeuil-Padiès, cadets des Roquefeuil-Blanquefort.

Introduction.

Cette histoire succincte des Roquefeuil a été établie à partir d’importantes archives. Bien entendu des recherches ultérieures permettront de la compléter et parfois de la corriger. Il faut savoir que cette histoire est longue, car elle commence au début du Moyen Age et que trois familles successives ont porté notre nom

La première maison éteinte au début du XIIème siècle par le mariage d’Adélaïde de Roquefeuil avec Bertrand d’Anduze, la seconde maison dite maison de Roquefeuil-Anduze éteinte par le mariage en 1380 de Catherine de Roquefeuil avec un seigneur de l’Agenais, Jean de Pujols de Blanquefort. Enfin, la troisième maison, est celle des Roquefeuil-Blanquefort.

Les Roquefeuil de la première maison

La première fois que nous voyons apparaître le nom de Roquefeuil, c’est en 988 lors du testament de Saint Fulcran. En effet celui-ci laisse une partie du château de Roquefeuil, situé au sud-est de Millau, en haut d’une montagne, l’actuel Mont Saint-Guiral, à l’abbaye de Nant. Ce château a été ruiné dès le Moyen Age et à sa place subsiste une chapelle.

Saint Fulcran était l’évêque de Lodève. Il fut réputé pour sa grande sainteté, son humilité et sa générosité. Mais cependant il sut faire usage de la force lorsque cela était nécessaire. C’est ainsi que, lorsque le vicomte de Lodève voulut s’opposer à la fortification de la cathédrale de Lodève, Saint Fulcran leva des troupes, et le fit prisonnier. Il obligea le vicomte à reconnaître les droits de l’Église puis lui pardonna et se réconcilia avec lui.

Dans ces temps barbares, l’usage de la force était nécessaire pour faire respecter le droit.

C’est ainsi d’ailleurs que Saint Fulcran laissa sa marque dans l’histoire de France en participant au Concile du Puy. Lors de ce concile, l’évêque du Puy obligea, également par la force, plusieurs grands seigneurs à prêter serment de respecter les droits de l’Église, des marchands et des pauvres. Ce concile fut donc l’un des premiers à tenter de mettre en place ce qui deviendra ultérieurement l’idéal chevaleresque et la trêve de Dieu.

La connaissance des ancêtres de Saint Fulcran est une question délicate, car, à cette époque, les grands n’étaient connus que par leur prénom.

Il est très difficile d’établir leurs filiations avec précision. Cependant, lorsque nous retrouvons dans divers documents les mêmes prénoms, dans les mêmes lieux, on peut établir des généalogies avec un niveau de vraisemblance élevé.

C’est ainsi que l’on peut penser avec une forte probabilité que la famille de Saint Fulcran descendait du premier comte de Barcelone, le wisigoth, au nom pittoresque de Wilfried le velu. Les premiers Roquefeuil seraient donc une branche de la puissante maison des comtes de Barcelone qui montera sur le trône d’Aragon.

Il faut signaler que la maison de Barcelone avait parmi ses terres le village de Roquefeuil (en pays de Sault), situé dans l’Aude. Il n’est pas interdit de penser que le constructeur du château Roquefeuil, en haut du Saint-Guiral lui ait donné le nom d’une ancienne terre de sa famille.

Mais tout cela n’est qu’une hypothèse.

Nous savons que les premiers Roquefeuil possédaient des biens très importants, au sud et à l’Est de Millau, dans les actuels départements de l’Aveyron, du Gard et de l’Hérault. Ils s’intitulaient vicomtes de Creyssels et barons de Roquefeuil.

Henri de Roquefeuil aurait été, selon une tradition familiale, un des électeurs d’Hugues Capet, soit de son propre chef, soit en tant que représentant de son parent le comte de Barcelone.

Leurs domaines étaient étendus et une bonne partie de leurs revenus provenaient des péages. En effet, les routes du sud du Rouergue étaient à l’époque assez fréquentées par les voyageurs et les pèlerins.

Henri de Roquefeuil, qui était lui-même un voyageur, s’étant, en revenant d’un pèlerinage ou d’un voyage lointain, égaré dans le massif du Mont Aigoual, eut l’idée de créer un établissement religieux pour accueillir les voyageurs à l’endroit même où il aurait eu le bonheur de retrouver sa femme Yolande, partie à sa rencontre. C’est pourquoi ce prieuré reçut comme nom celui de « Notre-Dame du Bonheur ». Cette fondation eut lieu en 1002.

« Qu’il soit fondé un hôpital pour les pauvres et à ce terroir dit du Bonheur et qu’il soit fait et placé une grande cloche… qui sonnera tous les jours et nuits nébuleuses… pour diriger dans les montagnes les voyageurs et les pauvres »

A l’heure actuelle, les restes de ce prieuré sont malheureusement très délabrés, et une association a été créée pour les sauvegarder.

Les Roquefeuil feront également des donations à l’abbaye de Saint-Guilhem le Désert, dont il auront l’avouerie et dont les ruines semblent maintenant sauvées, même si son cloître a été démonté et ,remonté en Amérique.

En revanche on trouve aussi en 1032, une importante donation faite à l’Abbaye de Sylvanès par Seguin de Roquefeuil. Or cette abbaye connaît encore de nos jours un grand renom grâce au père Gouze, un des promoteurs du renouveau liturgique.

L’Abbaye de Nonenque sera aussi un lieu important de notre histoire

La vie des Roquefeuil de cette époque fut donc celle de grands seigneurs, administrant leurs biens, et faisant preuve de générosité pour les établissements religieux de leur voisinage.

Les Roquefeuil-Anduze

Cette première maison s’éteignit par le mariage d’Adélaïde, son unique héritière, en 1129 avec Bertrand d’Anduze. Leur second fils, Raymond, hérita de sa mère, et fut l’auteur de la seconde maison de Roquefeuil, tandis que l’aîné, Bernard, continuera celle d’Anduze.

Il épousa Guillemette de Montpellier, descendante par sa mère Mathilde de Bourgogne, du Roi Robert le Pieux, le fils d’Hugues Capet.

Son frère Guillaume VIII de Montpellier épousera la princesse byzantine Eudoxie Comnène, et leur fille, Marie de Montpellier, reine d’Aragon, substituera en 1209 et 1211 ses cousins germains Raymond et Arnaud de Roquefeuil, en cas d’extinction de la descendance de son fils, dans la succession de Montpellier

Les Anduze étaient une puissante famille établie à l’ouest du Rhône et dans toutes les Cévennes, ou ils exerçaient une pleine souveraineté au sud du Tarn, et la suzeraineté dans les vallées de l’Hérault et du Vidourle, jusqu’à la mer. Ils étaient notamment avoués de Saint-Guilhem-du-Désert.

Des études récentes montrent qu’elle était certainement une branche de la famille des comtes de Toulouse, qui étaient eux-mêmes sans doute des Carolingiens. Ils s’intitulaient marquis et princes d’Anduze, et satrapes de Sauve. Ils avaient leurs grands-officiers (chancelier, connétable, etc.). Ils battaient monnaie, comme le feront les Roquefeuil.

Ils avaient contracté de très brillantes alliances, particulièrement avec Constance de Toulouse, reine de Navarre, remariée avec Pierre-Bermond d’Anduze. Leur postérité fut désignée comme héritière par Jeanne, la dernière comtesse de Toulouse, dans son testament en 1270. Mais ils ne purent entrer en possession de cet héritage, le testament ayant été cassé. C’est en vertu de cette parenté qu’ils revendiqueront les droits de la maison de Toulouse sur la principauté de Tripoli de Syrie.

Leur branche aînée recevra de Louis XVIII, le titre de duc de Narbonne-Pelet, avec la pairie, et elle s’éteindra en 1902.

Au XIIème siècle, une religion nouvelle venue d’Orient se répand dans le sud de la France : un mélange de conceptions arabes, de traditions du magisme persan, et de vieilles hérésies mystiques. C’était l’hérésie cathare qui se développa rapidement dans tout le Languedoc.

Les « parfaits Albigeois » prétendaient à une extrême simplicité de moeurs : pour eux, pas d’Incarnation, pas de Rédemption. La procréation des enfants était un crime.

Cette hérésie progressant, le pape Innocent III organisa une croisade qui groupa les seigneurs d’au-dessus de la Loire et du Nord. On avait promis à ces croisés le partage de seigneuries languedociennes après il écrasement de l’hérésie albigeoise. Simon de Montfort, cruel personnage, assisté du légat du Pape, Pierre de Castelnau, prit la tête de la croisade; ils se rendirent odieux par la violence et la dureté de la répression. Le comte Raymond VI de Toulouse, aidé des seigneurs du Midi, même non ralliés à l’hérésie cathare, assurera la défense du Languedoc. Plus que défendre la religion, il fallait surtout défendre sa tête, son château, ses biens. Raymond II de Roquefeuil se rangea aux côtés de Raymond de Toulouse et, comme lui, fut excommunié en 1207.

Il prit part au Concile du Latran, en 1215, où il s’adressa au Pape dans des termes vigoureux et se fit l’avocat du jeune fils de Roger Raymond II Trencavel, prisonnier des croisés de Simon de Montfort: « Seigneur, vrai père, aie merci d’un enfant orphelin d’âge tendre et banni. Aie merci pour le fils de l’honorable comte de Béziers, tué par les croisés et par Simon de Montfort quand on le lui livra. Car de tiers ou de moitié sont déclinées noblesse et courtoisie, depuis que, sans tort et sans péché un tel baron a été martyrisé. Car il n’y a pas dans la Cour, cardinal ou abbé dont la croyance soit plus chrétienne que la sienne. Mais puisqu’il est mort, à son fils déshérité rends sa terre et sauve ainsi ton honneur… Rends lui tout à jour fixe et prochain, sinon je te demanderai tout: la terre, le droit, et l’héritage au jour du jugement dernier, ce jour où tu seras jugé »…..

Les croisés, aidés des templiers et des chevaliers de Saint Jean de Jérusalem, écrasèrent l’insurrection cathare avec férocité. Aussi les habitants de Béziers furent passés au fil de l’épée, les châteaux rasés, les terres dévastées. Toulouse dut capituler et Simon de Montfort s’y installa. Le Languedoc était vaincu, la liberté occitane allait disparaître.

Simon de Montfort fut tué et Louis VIII, à qui Amaury de Montfort, fils de Simon, avait cédé ses droits, vint prendre possession du Languedoc. Raymond de Roquefeuil fit sa soumission en 1226, et remit au Roi une partie de ses châteaux, en otage, et particulièrement le château de Roquefeuil sur le Saint-Guiral.

Raymond II n’eut que des filles. L’aînée épousa le comte de Rodez à qui elle apporta la vicomté de Creyssels et l’essentiel des baronnies de Roquefeuil et de Meyrueis, avec le droit de battre monnaie. Ces terres passèrent par la suite aux Armagnac, puis à Henri IV, qui descendait donc des Roquefeuil.

Mais Raymond avait deux frères, l’un était devenu abbé de Saint-Guilhem-du-Désert, et l’autre, Arnaud, continua la lignée. On raconte, mais cela est très peu probable, que le Pape Grégoire IX publia en 1227 un « bref » autorisant Arnaud, qui aurait été moine, à quitter son monastère pour épouser Béatrice d’Anduze. En effet la date de son mariage est connue et se situa en 1227, or, il est cité comme laïc dans toute une série de documents antérieurs : en 1211, dans le testament de Marie de Montpellier, en 1213, il fit une acquisition à Cantobre, en 1217, il reçut de son cousin le Roi d’Aragon, qui était également comte du Gévaudan, la ville de Marvejol en fief, il est mentionné en 1219 aux côtés du comte de Toulouse, et enfin, il est le témoin d’un acte en 1225 avec son frère aîné.

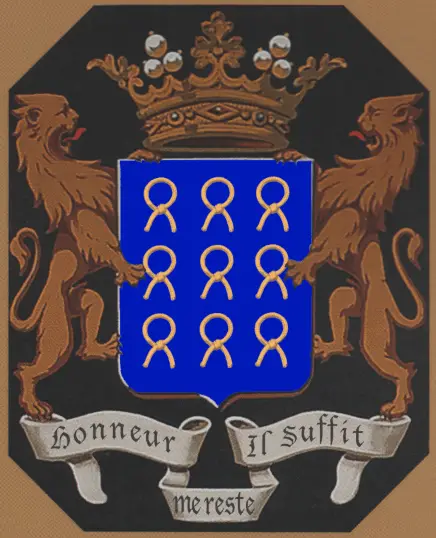

En revanche il dut être un fervent de Saint François d’Assise, car c’est a partir de lui que les Roquefeuil portèrent des cordelières dans leurs armes.

Son petit-fils Arnaud II aura la même dévotion. En effet, après avoir recueilli l’héritage de son père, il siégera en 1285 aux États du Rouergue, puis entrera en religion dans l’ordre des franciscains avant 1291, et sera le supérieur du couvent de Lunel en 1295. Il sera en 1297 moine au couvent de Gignac.

Arnaud Ier réussit à conserver, de vive force, environ un tiers de la baronnie de Roquefeuil et prit le titre de Comtor de Nant. Cela fut entériné par un accord de juillet 1233 avec le comte de Rodez.

Il eut un conflit avec les templiers du Larzac et un accord eut lieu en 1258, entre eux et Arnaud, ce qui montre que les torts étaient partagés et voici ce que disait un troubadour du Rouergue, Dieudonné de Pragues, parlant en 1233 des deux frères Raymond et Arnaud de Roquefeuil :

« Chanson, si tu peux prospérer dans les bonnes cours, Fais-toi ami des Roquefeuil en qui réside mérite et vertu ».

En plus de son fils légitime Raymond III, il eut plusieurs enfants naturels.

Le plus fameux d’entre eux fut Guillaume, qui s’attacha au service du roi d’Aragon, qui le légitima en 1263. Il fonda la branche des Roquefeuil de Versols.

Il participa, comme l’aurait fait leur père, avec son frère légitime Raymond, à la reconquête de l’Espagne et fut le lieutenant du Roi d’Aragon à Montpellier et en Murcie où il fut Adelantado Maior, c’est à dire commandant en chef. Il fut également l’ambassadeur du roi d’Aragon auprès du duc de Savoie et du Roi de France, négociant et signant le traité de Corbeil, qui établit le premier tracé frontalier entre la France et l’Aragon en 1258.

Son fils aîné, Jean, resta en France et eut des descendants brillants. Ils devinrent notamment, marquis de la Roquette et de Gabriac. Le dernier marquis de cette branche décéda en 1892. Le cadet Ramon, amiral de Sicile, resta en Espagne. De lui descendirent les Rocaful, qui devinrent grands d’Espagne et eurent de nombreuses illustrations. Une de ses descendantes fut la mère de Raymond Perellos de Rocaful, Grand-maître de l’Ordre de Malte.

Mais revenons à la branche légitime.

Raymond II de Roquefeuil hérita des biens de son père Arnaud Ier et mit fin au conflit qui l’opposait au comte de Rodez en transigeant en 1270. Tout en conservant le titre de comtor, il prêta hommage au comte de Rodez, parce qu’il était également baron de Roquefeuil, pour ses terres situées en Rouergue uniquement. En effet, il était vassal direct du Roi pour ses fiefs situés en Languedoc.

Les archives de la Couronne d’Aragon témoignent qu’il participa en 1256 et 1257 à la reconquête de l’Espagne.

Une lettre de change de décembre 1252 rapporte qu’il emprunta 70 livres Tournois devant Jaffa. Certes, cette lettre de change appartient à la Collection Courtois de La Bibliothèque Nationale, dont certaines pièces ne sont pas authentiques. Nous avons toutefois la preuve de la présence de Raymond en Terre Sainte grâce à une lettre d’Alphonse de Poitiers de 1267, où nous trouvons le passage suivant lipro …. nobilis Raimundi de Rocafolio … pro succursu Terre sancte…… Son fils aîné Arnaud II, se fit, comme nous l’avons dit, moine, laissant ses biens à son frère Raymond IV. Celui-ci fut élu député de la noblesse aux premiers États Généraux de la Langue d’Oc en 1303, qui eurent à traiter des différents entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII. En 1317, il représenta la noblesse du Rouergue aux États Généraux du royaume.

Il fut convoqué avec son fils, le futur Arnaud III, à venir combattre en Flandre en 1319.

Ce fut là les premières armes d’Arnaud III qui joua un très grand rôle pendant la guerre de Cent Ans, qui éclata en 1337.

Les Anglais occupant encore une partie de la France, nous voyons Arnaud III de Roquefeuil, puis Arnaud IV, faire des campagnes contre eux, en Agenais et en Rouergue, avec Philippe VI de Valois, puis avec son successeur et héritier Jean II, dit Le Bon.

C’est à cette époque qu’Arnaud III déclara personnellement la guerre au Roi de Majorque, Jacques II d’Aragon, qui détenait du Roi d’Aragon une partie du littoral méditerranéen.

Un de ses fils, Bernard, avait été confié à Jacques II pour apprendre le métier des armes. Lors d’un dîner d’apparat en 1343, le jeune Bernard renversa une coupe sur l’habit de satin blanc de Jacques II. Celui-ci repoussa son petit échanson avec la main armée d’un couteau si malencontreusement, qu’il blessa le jeune Bernard qui en mourut.

Arnaud, voulant venger le meurtre de son fils, tenta de s’allier au Roi d’Aragon qui attaquait Jacques II. Le Roi d’Aragon ayant refusé, Arnaud réunit une forte troupe et déclara la guerre au roi de Majorque qu’il attaqua et battit aux environs de Montpellier. Arnaud songea même à équiper une flotte pour porter la guerre sur le territoire même de Majorque. Avec son cousin le comte d’Armagnac, il pouvait mettre en ligne de 700 à 1000 cavaliers avec leurs valets et 3 000 hommes de pieds. Le Pape Clément VI arbitra ce conflit. Jacques II fut condamné à faire pénitence publique et à abandonner à Arnaud un certain nombre de baronnies. Philippe VI, qui était le suzerain de Jacques II et qui était en train de racheter Montpellier, sur lequel Arnaud avait des droits en vertu de la substitution de Marie de Montpellier, fit opposition. Désabusé, Arnaud aurait dit » L’honneur me reste, il suffit « , qui devint la devise de sa maison.

Arnaud recueillit finalement la baronnie du Pouget avec ses dépendances Vendémian, le Puget, Saint-Bauzille, etc.

Arnaud III aurait été fait prisonnier à Poitiers, en 1356, comme le Roi. Le traité de Brétigny mit fin à leur captivité, mais fut une catastrophe : le Roi dû rendre aux anglais de nombreuses provinces. Celles-ci tombèrent dans un état de misère aggravée par les épidémies, comme la peste noire, qui ravagèrent tout le midi de la France.

Selon les annales de la Maison d’Aragon, il fut un des principaux conseillers du Roi de France avec Louis d’Espagne, prince des Iles-Fortunées, et comte de Talmon, Charles, comte d’Alençon, les ducs de Bourbon et de Bourgogne et le comte d’Armagnac.

En 1352, Arnaud et Jean de Lévis, ambassadeurs du Roi de France auprès du roi d’Aragon, lui firent reconnaître l’acquisition de Montpellier.

En 1361 il devint « capitaine de la ville de Montpellier » chargé de sa défense face aux attaques des routiers.

C’est d’ailleurs en défendant cette ville qu’il aurait été tué ainsi que son fils aîné Jean, qui lui aussi était promis à une brillante carrière, car il était le conseiller du Roi pour le Languedoc.

Ses contemporains le jugèrent « un des principaux chevaliers de France ».

La puissance de la maison de Roquefeuil augmenta par le mariage d’Arnaud IV, fils d’Arnaud III, avec Hélène de la très puissante seigneurie des Castelnau-Montratier, donnant séance aux États du Quercy.

Arnaud IV joua un rôle important dans la défense de la ville de Millau et la reconquête du Pays Vabrais, ainsi que le rapporte les archives de Millau. Il combattit également en Agenais.

Il fut le dernier seigneur de Roquefeuil de la seconde maison.

Sa fille Catherine épousa en 1380 un seigneur de l’Agenais, Jean de Blanquefort et de Pujols.

Avant de parler de cette famille signalons qu’il semble maintenant bien établi que vers 1378, Guillaume de Roquefeuil, abbé de Saint-Guilhem-le-Désert, fut créé cardinal par le pape de Rome.

Les Seigneurs de Blanquefort et de Pujols

Nous pouvons reconstituer l’histoire de cette dernière famille, dont nous descendons par les hommes a partir de 1238, avec quelques incertitudes sur les faits et gestes de chaque personnage.

En effet, la plupart de ses membres se prénommaient Hugues, et il est donc facile de confondre le père avec le fils et même avec le petit-fils.

Certains éléments permettent de penser qu’ils seraient sortis d’un rameau de la maison d’Anduze.

Nous savons en tout cas que les Blanquefort/Pujols jouèrent un premier rôle dans l’histoire de l’Agenais.

Il est difficile aujourd’hui, lorsqu’on visite cette belle région, avec ses arbres fruitiers, ses vins et sa gastronomie réputée, d’évoquer autre chose que la douceur de vivre et les vacances. Mais il faut penser que cette terre fut du Moyen Age à la Renaissance ensanglantée par plusieurs siècles de guerre: la guerre des Albigeois, les luttes d’influence entre les Anglais et les Français qui se termina par la guerre de Cent Ans, enfin les guerres de religions au XVIème siècle. Chaque fois, nous verrons que les Pujols puis les Roquefeuil y furent mêlés.

En effet, l’Agenais fut donné en dot à Jeanne d’Angleterre qui épousa en 1196 Raymond VI, comte de Toulouse, et c’est donc ainsi que l’hérésie albigeoise se répandit rapidement comme dans la plupart des possessions du comte de Toulouse.

Simon de Montfort vint y guerroyer avec sa brutalité habituelle.

En 1229, lors du traité qui mit fin à cette guerre, il fut prévu que plusieurs forteresses seraient démolies et parmi celles-ci Pujols. Tout cela ne dut pas se passer facilement, car en 1243, le comte de Toulouse fut obligé de demander aux principaux barons de l’Agenais de jurer de respecter cette paix : parmi ceux-ci figurait Raymond de Pujols.

Ainsi, les Pujols étaient-ils considérés comme des barons importants de l’Agenais.

En effet vers 1252, le baron de Pujols avait cédé à Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis et comte de Toulouse par sa femme, des terres pour la construction de Villeneuve-sur-Lot, à la condition d’en être le premier bourgeois et que ses vassaux jouiraient d’un droit de franchise pour l’entrée et la vente de leurs denrées ; qu’en outre, toutes les fois qu’il se présenterait aux portes de la ville, elle lui seraient ouvertes à deux battants, pour y passer avec sa famille, toute autre personne devant entrer par le guichet.

Enfin, à partir de cette époque, nous verrons les Pujols figurer dans tous les principaux actes qui concernent l’Agenais. C’est ainsi qu’ils feront hommage au Roi de France en 1271 et que Hugues de Pujols fut cité dans une lettre de Philippe II le Hardi, demandant à ses représentants de remettre l’Agenais au Roi d’Angleterre. Hugues fut en effet présent dans le cloître des frères prêcheurs d’Agen le 9 août 1279, à la Cérémonie de remise de l’Agenais à Édouard Ier.

Un autre Hugues de Pujols, à moins qu’il ne s’agisse du même, reçut en 1294 et 1295, avec plusieurs seigneurs d’Aquitaine, des lettres du Roi d’Angleterre.

Un autre Hugues de Pujols fera hommage au Prince Noir, héritier du trône d’Angleterre, le 19 Juillet 1363.

Cependant, il semble que les Pujols aient, chaque fois qu’ils en ont eu l’occasion, choisi plutôt le camp du roi de France, que celui du roi d’Angleterre.

En tout cas le membre le plus marquant de cette famille, Hugues de Pujols, seigneur de Blanquefort, fut un des principaux chefs du camp français en Agenais.

C’est d’ailleurs à la suite de ces combats qu’il maria son fils Jean avec la fille d’Arnaud de Roquefeuil, son cousin par les Gourdon, qui avait longtemps guerroyé en Agenais avec lui.

Voici ce que nous savons de sa carrière :

Il fut capitaine de Sauveterre et fut fameux par la guérilla qu’il mena contre les Anglais. Toute une série d’actes s’étalant entre 1341 et 1355, montre qu’il servait le duc de Normandie, le futur roi Jean Le Bon et le comte d’Armagnac.

En 1354, avec Guillaume et Jean de La Barthe, il aurait conquis tout l’Agenais.

Et surtout le 23 mars 1357, avec le seigneur de Thémines, il fut garant de la trêve conclue à Bordeaux entre les rois de France et d’Angleterre, ce qui prouve l’importance de sa réputation.

En 1356, il avait reçu du roi Jean Le Bon une importante donation. Enfin il fut nommé sénéchal du Périgord en 1360.

Leurs possessions étaient d’une certaine importance .

De nombreux actes dont des lettres d’Alphonse de Poitiers, nous prouvent que les Pujols partageaient les seigneuries de Pujols et de Blanquefort, avec la puissante famille de Fumel, avec laquelle ils avaient contracté plusieurs alliances.

Nous savons, grâce à une enquête de 1287, que les seigneurs de Blanquefort avaient un droit de haute justice, c’est-à-dire de condamner à la peine de mort, et que les voleurs étaient généralement condamnés à courir devant la population, sans doute sous ses quolibets et ses coups. Les méthodes étaient assez rudes comme vous le voyez

Cette même enquête nous apprend qu’à la suite d’une nouvelle alliance avec les Fumel, les Pujols devinrent seuls seigneurs de Blanquefort.

Toutefois Jean de Blanquefort ne possédait pas toutes les terres de sa famille.

En effet au début du XIVème siècle, la famille se divisa en deux branches et la cadette, celle dont nous descendons, hérita de Blanquefort.

Cette seigneurie était certes d’une certaine importance et contenait quatre paroisses, elle était toutefois nettement moins étendue que la seigneurie de Roquefeuil, sans compter les autres fiefs de cette famille, ce qui explique que les Pujols abandonneront leur nom pour celui de Roquefeuil, bien que dans son testament, Antoine, le fils de Jean, leur demandât de conserver les deux noms de « Roquefeuil et de Blanquefort ».

Quant à la branche aînée, établie à Pujols, elle continua à partager la baronnie avec les Fumel. Hugues de Pujols reçut en 1315, avec plusieurs seigneurs de l’Agenais, une lettre du Roi d’Angleterre lui demandant de venir combattre en Écosse.

Guillaume de Pujols hérita en 1398 de son oncle Jean de Fumel de Labarthe, de l’autre moitié de Pujols et en devint ainsi le seul baron. Il fut chambellan du Roi et capitaine de Villeneuve.

La postérité de son fils Jean s’éteignit rapidement et Pujols passa par mariage aux Saint Chamans avant la fin du XVème siècle.

Les Roquefeuil-Blanquefort

Mais, revenons maintenant aux descendants de Jean de Blanquefort et de Catherine de Roquefeuil.

C’est l’apogée de la maison de Roquefeuil avec un ensemble de domaines allant des Cévennes à la Méditerranée, du Gard à la Dordogne, mais ces biens étaient, malgré tout, grevés de lourdes charges.

Pendant cette période, comme les derniers Roquefeuil-Anduze, les Roquefeuil-Blanquefort furent très liés à leur cousins et suzerains Armagnac, qu’ils suivirent dans la lutte contre les Anglais mais aussi dans la révolte du Bien Public et dans leur soutien, pendant le Grand Schisme d’Occident à l’antipape Benoît XIII. Ce soutien explique sans doute pourquoi ils n’eurent aucune grande charge ecclésiastique, depuis cette époque.

Jean Ier de Roquefeuil-Blanquefort entreprit l’agrandissement de Bonaguil en 1445. Ce n’était alors qu’un petit poste établi aux frontières du Quercy depuis 1271.

Mais c’est son fils Bérenger qui en fit le château actuel.

Troisième fils des neuf enfants de Jean Ier, Bérenger est né en 1448, de chétive constitution. Peut-être est-ce pour compenser son aspect malingre qu’il eut un caractère très difficile et des colères célèbres 500 ans après, les paysans disent encore quand le tonnerre roule sur le Causse « Brengo trouno », Brengo tonne.

Élevé au château de Flaugnac, il épousa à la cour du Roi à Amboise en 1477, Anne du Tournel. Elle était la soeur du vicomte d’Uzès et la fille de Louise de Crussol, la Gouvernante du Dauphin. Son père appartenait à la puissante maison de Châteauneuf-Randon et siégeait aux Etats du Gévaudan et du Languedoc.

En 1483, Bérenger fait hommage au Roi Charles VII pour toutes ses terres.

Quand a-t-il décidé de construire Bonaguil alors qu’il résidait à Flaugnac? La question est débattue.

On parle de 1477, mais il semble que ce fut plus tard. En tout cas, ce ne fut qu’après 1515 que les actes d’hommages furent passés à Blanquefort d’abord et à Bonaguil ensuite.

Bérenger est un homme du Moyen Age dont l’enfance a été marquée par les déprédations commises par les Anglais – les famines qui avaient décimé le Quercy, la pauvreté des campagnes à la suite des pillages des « Pastoureaux », bandits de grands chemins – en même temps qu’il avait conscience de la grandeur et des droits de la noblesse féodale.

Ses démêlés avec les consuls de Castelnau dureront des années. Pour se venger des vexations subies, il écrira dans la charte de fondation de Bonaguil :

« Par Messire Jésus et tous les Saints de son glorieux Paradis, j’élèverai un castel que ni mes vilains sujets ne pourront prendre, ni les anglais, s’ils ont l’audace d’y venir, voire même les plus puissants soldats du Roi de France ». Mais l’authenticité de ce texte est douteuse.

Bérenger s’installa à Blanquefort pour surveiller les travaux, il transformera par la suite Blanquefort en hôpital.

Bérenger, qui resta toujours en relation avec la Cour, consacra son intelligence et sa fortune à réaliser ce qui fut toujours considéré comme un chef d’oeuvre de l’art militaire adapté à la science nouvelle de l’artillerie.

C’est ce qui explique sans doute que les troupes protestantes n’osèrent pas s’y attaquer un siècle plus tard.

En effet, il faut savoir que Bonaguil servit de base arrière lors des combats entre les Roquefeuil catholiques, et le capitaine protestant Vivant, comme nous le verrons.

Bonaguil ne fut donc pas un chef-d’oeuvre inutile et dépassé, comme certains ont voulu le faire croire.

Il était d’ailleurs tout à fait normal, de construire des châteaux forts à son époque, même si l’on bâtissait en même temps des châteaux d’agrément.

Par exemple, à la même époque en Périgord, François de Caumont renforcera considérablement les défenses de son château fort de Castelnaud, tout en faisant construire celui des Milandes.

Au XVIème siècle, Blaise de Montluc accroîtra les fortifications de son château d’Estillac etc. Il faudra attendre Richelieu pour que les seigneurs renoncent de force à fortifier certaines de leur demeures et soient obligés de démanteler leurs forteresses.

Les dernières années de Bérenger furent difficiles et tristes, occupées à achever son castel dont les terres rapportaient peu, lutter contre les consuls, préparer les fameuses substitutions destinées à préserver la fortune terrienne selon le droit de l’époque, assurer des fondations hospitalières, payer des rentes à ses six soeurs.

Il se prépare à la mort, qu’il veut simple et dépouillée, et en 1530, âgé de 82 ans, il meurt, ayant demandé que 120 prêtres de bonne renommée viennent prier sur sa tombe.

Toutefois, les enfants de Bérenger n’y habiteront guère. Le Moyen-âge s’achève, la Renaissance est déjà là. En Italie, les seigneurs ont découvert un autre mode de vie, des châteaux plus confortables, une vie plus large.

Ces tristes forteresses ne les séduisent plus, ils seront beaucoup plus attirés par les campagnes militaires dans des contrées plus riches ; ainsi Bérenger voit ses enfants s’éloigner. Charles, son fils aîné, né en 1478, fit un apprentissage militaire sérieux et accompagna Louis XII dans ses glorieuses campagnes d’Italie (Milan, Naples avec le Pape contre Venise).

Sous le règne de François ler, il repart en Italie, mais ces campagnes sont dispendieuses pour les seigneurs. Elles ébranlent ses finances comme la prodigalité de sa femme. L’héritage de Bérenger commence à subir des brèches.

Les enfants de Charles, petits-fils de Bérenger, désertent eux aussi Bonaguil, et sont toujours aussi attirés par la vie militaire.

Avec Henri II, on les retrouve en Alsace, en Flandre et à Metz, où fut tué héroïquement Jean-Antoine de Roquefeuil, combattant Charles Quint et dont le fait d’armes fut rapporté par les chroniques du temps.

Dans les années 1580, un autre sujet de préoccupation apparaît, qui divise les esprits, les familles. Ce sont les guerres de religion, qui, dans ces contrées de l’Agenais, furent violentes. Nous verrons ainsi deux arrière-petits-fils de Bérenger : Antoine III dans le camp catholique, et son frère, au service d’Henri de Navarre. Le château de Flaugnac, où réside Antoine III, est rasé par les huguenots.

Lorsque Henri IV monte sur le trône de France, Jean Hector, le calviniste, emploie tous ses talents pour rallier les populations au Roi. Sous son influence, l’Assemblée des Etats Provinciaux réunis, chez lui, à Castelnau-Montratier, prit la résolution de seconder le Roi et de mettre fin à la guerre civile.

Un récit savoureux retrace la rencontre en 1590 entre le sieur de Vivant protestant et Honorat de Roquefeuil, fils d’Antoine II, près du château de Gavaudun. Ce dernier, blessé, fut conduit à Gavaudun où il expira, au grand regret de Vivant.

Il convient de signaler également la sainte mort de son neveu Jean-Antoine de Roquefeuil, en 1621. Blessé au siège de La Rochelle d’un coup de mousquet à la cuisse, il se fit transporter au château de Labarthe. Comme il avait toujours été d’une grande piété et qu’il avait renoncé à se faire religieux franciscain en raison de l’opposition de son père, il demanda avant de mourir de revêtir l’habit de cet ordre. Il expira peu après avoir reçu cette consolation.

Son frère, Antoine-Alexandre, fils d’Antoine III, chevalier de l’Ordre de Saint-Michel, allait être le dernier représentant de la branche aînée. C’est en sa faveur que Louis XIII restitua en 1618, aux Roquefeuil, la titulature de marquis qu’avaient portée leurs ancêtres Anduze.

Après un duel avec son beau-frère, il fut condamné à mort, le 3 juillet 1632, par la cour de Toulouse et gracié in extremis par Louis XIII pour sa conduite passée. A cette occasion, Louis XIII aurait dit :

« Si l’honneur se perdait, chez Roquefeuil se trouverait ».

Il avait levé le régiment Roquefeuil qui fut cité pour sa conduite le 9 juillet 1636 à la bataille de Buffarola.

Antoine-Alexandre meurt en 1639, ne laissant que des filles dont l’une fut remarquable : Marie-Gilberte de Roquefeuil.

Née en 1626, mariée à 13 ans à Gaspard de Coligny, marquis de Saligny, son mari, pris dans les combats de la Fronde, fut tué en 1649. Marie-Gilberte passa une partie de sa vie à revendiquer les terres qui faisaient partie de la succession de ses ancêtres et qui étaient encore importantes bien qu’elles eussent été très effritées par la descendance de Bérenger. Femme forte, elle dut tenir tête à son cousin le baron de Saint-Jean qui pilla Flaugnac, et saccagea Bonaguil, à l’évêque de Cahors, et aux consuls de Castelnau.

Elle épousa en secondes noces Charles de Tourzel, marquis d’Alègre. Ils eurent une fille : Marie-Marguerite, qui épousa Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seignelay, ministre de Louis XIV.

Elle mourut sans postérité mâle. Le marquisat de Roquefeuil passera à ses descendants du premier lit, puis sera vendu au fermier général Faventines.

Nous avons précédemment parlé du baron de Saint-Jean, il convient de revenir sur sa personne. C’était le fils de François de Roquefeuil, lui-même fils d’Antoine II, et seigneur de Blanquefort depuis 1604.

Il fut perpétuellement en litige avec ses cousins au sujet de l’héritage de son père, et surtout de celui de la dot de sa mère, Philippe (c’était un prénom féminin) de la Tour d’Auvergne-Turenne, car son père était d’un second lit.

Son fils, François Alexandre de Roquefeuil, transigea définitivement en 1719 avec le marquis de Langeac, petit-fils de Marie-Gilberte, et il reçut définitivement Blanquefort et Bonaguil. Il mourut peu après en 1720, laissant Blanquefort et Bonaguil, à un de ses cousins, le marquis de Beaucaire, qui ne descendait pas des Roquefeuil, et c’est ainsi que Blanquefort et Bonaguil quittèrent la famille. C’est avec lui que s’éteignit réellement la branche aînée.

Les Roquefeuil-Padiès, cadets des Roquefeuil-Blanquefort

Nous venons de raconter l’histoire de la branche aînée, nous allons maintenant vous parler de celle de Padiès dont nous descendons tous .

Nous avons vu qu’Antoine de Roquefeuil s’établit à Padiès, dans le Tarn, près d’Albi. Il avait hérité de 6.000 florins d’or, somme assez considérable pour l’époque, mais il dut faire un procès à son frère Jean, pour obtenir le paiement effectif de son héritage.

Grâce à cet argent, il acquit plusieurs fiefs de la région de Padiès, dont la Salle Padiès.

Les premières générations de cette branche conservèrent pendant un bon siècle des liquidités importantes, car nous savons que Guillaume de Roquefeuil, petit-fils d’Antoine, fera l’acquisition de fiefs relativement vastes au sud-ouest du Rouergue, dont celui de Pinet, qui dépendent directement du Roi.

Les premiers Roquefeuil-Padiès vécurent comme des seigneurs assez puissants et s’allièrent à la bonne noblesse de l’Albigeois et du Rouergue. Plusieurs d’entre eux furent d’Église et furent prieurs du prieuré bénédictin de la Canourgue, avec la seigneurie de cette petite ville.

L’un d’entre eux, Jacques, fut commandeur de l’Ordre de Malte. La plupart vécurent sur leurs fiefs, et servirent militairement le Roi, lors des appels du ban et de l’arrière-ban.

C’est ainsi que Jean de Roquefeuil, de la branche de la Salle, reçut en 1590 une commission pour commander et gouverner les troupes tant à cheval que de pied dans le pays de Vabres, C’est à dire du Sud-Ouest du Rouergue.

C’est de cette époque que date l’éclatement de notre famille en de très nombreuses branches .

En effet, Antoine de Roquefeuil eut deux fils qui firent souche.

L’aîné, Jean, est l’auteur des branches du Bousquet, d’Auvergne, de Montpeyroux, d’Amber et de Bars.

Le cadet, Tristan, de celles de la Salle-Padiès, éteinte, de la Bessière et de Cahuzac.

La branche aînée va s’établir au Bousquet, à Montpeyroux, dans l’Aubrac, au début du XVIIème siècle, à la suite d’une alliance, mais conserva des biens dans la région de Padiès jusqu’à la Révolution.

Elle porta le titre de marquis du Bousquet à partir de 1695 et fut reçue aux honneurs de la Cour.

La branche cadette resta essentiellement dans l’Albigeois, et fournit plusieurs consuls à la jolie ville de Cordes. Elle porta les titres de marquis de La Salle et de Cahuzac.

Bien que les possessions des Roquefeuil fussent éloignées des mers, notre famille a fourni beaucoup de marins.

Cela est dû à un heureux concours de circonstances que sut habilement utiliser le premier d’entre eux, Jacques-Aymar de Roquefeuil.

Celui-ci était un cadet de la branche du Bousquet qui était destiné à rentrer dans l’Ordre de Malte. Avant de partir faire ses caravanes, il était à Toulon, lorsqu’il fut présenté au marquis de Seignelay, le fils de Colbert, ministre de la Marine, et surtout gendre de Marie-Gilberte de Roquefeuil, la dernière de la branche aînée.

Seignelay, qui cherchait des jeunes gens pour la marine royale, persuada son jeune et lointain cousin d’entrer dans celle-ci.

Jacques-Aymar fit une très brillante carrière, au cours de laquelle il prit 14 vaisseaux à l’ennemi, et termina sa carrière en mer, avec le grade de lieutenant général des armées royales. Il décéda en effet à la tête d’une expédition qui devait permettre le débarquement du prétendant Stuart, en Angleterre. Le bâton de maréchal lui avait été promis à son retour, mais la mort l’empêcha de terminer sa mission.

Ses deux fils furent également des officiers généraux de la marine. L’un d’entre eux, Aymar-Joseph, termina avec le grade de vice-amiral de France, avec rang de maréchal et la Grand-croix de Saint-Louis. Il fut le premier directeur de l’Académie de Marine; il fut l’un des principaux organisateurs de la politique navale de Louis XV et de Louis XVI, qui permit à la France de vaincre l’Angleterre, au cours de la guerre d’Indépendance de l’Amérique. Le cadet René- Aymar fut chef d’escadre, membre aussi de l’Académie de Marine.

A la suite du succès de trois de ses membres, de nombreux jeunes Roquefeuil de diverses branches entrèrent dans la marine royale. Citons brièvement Alexandre, fils de René-Aymar, héros de la bataille du Québec et de la Surveillante, Pierre de Roquefeuil-Montpeyroux, brigadier des armées navales, Pierre de Roquefeuil-La Devèze, qui combattit au combat d’Ouessant, et participa aux guerres d’Indépendance de l’Amérique, Charles-Balthazar de Roquefeuil-Cahuzac, capitaine de vaisseau qui participa également à la guerre d’Indépendance, et fut fusillé après le débarquement de Quiberon, ainsi que son parent Pierre de Roquefeuil.

Comme ces derniers, pendant la Révolution française, la plupart des Roquefeuil émigrèrent. Le plus illustre d’entre eux, Innocent Adrien Maurice de Roquefeuil, fils du vice-amiral, qui venait de prendre sa retraite, comme maréchal de camps. Il fut le colonel d’un régiment de son nom de l’armée des princes et mourut de ses blessures en 1796, reçues près d’Augsbourg. Son drapeau est conservé au château de Chantilly.

L’un d’entre eux, François de Roquefeuil de Bars, fut chef de division de l’armée chouanne du Morbihan, et fut un des principaux adjoints de Cadoudal.

Jean-François de Roquefeuil d’Amber fut nommé maréchal de camps à la Restauration, en raison de ses services à l’armée des princes et de Condé.

Signalons enfin, que Louis-Frédéric, marquis de Roquefeuil et du Bousquet, après avoir servi dans l’Armée des princes, revint en France en 1802, et fut l’un des principaux chefs royalistes de l’Aveyron. Il participa à la tentative d’insurrection royaliste de Ferdinand de Berthier en 1814.

Pendant les Cent Jours, il rejoignit la Duchesse d’Angoulême, puis fut envoyé en Rouergue par le comte de Damas pour lever une troupe de volontaires royalistes. En juillet 1815 il était commissaire du Roi pour l’Aveyron. Il aurait, selon une tradition familiale, refusé la pairie.

Une fois la paix civile revenue, la plupart d’entre eux gérèrent les propriétés qu’ils avaient pu récupérer, ou entrèrent dans l’année. Mais beaucoup quittèrent le service pour protester contre la révolution de juillet. Les deux hommes les plus marquants de cette époque furent des membres de la branche Cahuzac.

Camille, officier de marine, fut célèbre pour le tour du monde et les explorations maritimes qu’il fit.

Aymar de Roquefeuil-Cahuzac interrompit une brillante carrière militaire avec le grade de colonel en 1830.

Citons une personnalité politique, il s’agit d’Amédée de Roquefeuil, qui fut député légitimiste de l’Assemblée Législative de la Seconde République.

Mais le Roquefeuil qui aura eu sans doute la plus grande influence politique sera Félix de Roquefeuil-Cahuzac. Félix, polytechnicien, était conseiller référendaire à la Cour des Comptes et fut un ami d’Albert de Mun. Il fut l’un des fondateurs et l’un des principaux dirigeants de l’oeuvre des cercles catholiques ouvriers. Avec Albert de Mun et plusieurs autres, il fut à l’origine du développement de la doctrine sociale de l’Église, qui aboutit à l’encyclique « Rerum Novarum » de Léon XIII, en 1891.

Félix fut aidé par son frère Aymar, colonel de cavalerie, et par son beau-frère, le Général Récamier.

Deux de ses fils auront également un rôle célèbre. L’aîné, Robert, fut président de l’association catholique des jeunes de France, et Henri, capitaine de vaisseau, fut attaché militaire en Grèce pendant la première guerre mondiale, et parvint à installer au pouvoir le dirigeant francophile Venizélos, qui engagea la Grèce au côté des alliés.

Le début du XXème siècle fut marqué par la mort en odeur de sainteté, en 1913, de Félix-Sébastien de Roquefeuil-La Bessière, frère des Ecoles Chrétiennes. Sa vie, faite de souffrances offertes au Christ fut l’objet d’une publication.

Parlons enfin du rôle des Roquefeuil pendant la guerre de 1914.

De même qu’en 1870, où 21 Roquefeuil s’étaient engagés, la plupart d’entre eux furent mobilisés ou s’engagèrent et servirent brillamment, si l’on en croit les nombreuses légions d’honneur et croix de guerre qui leur furent décernées.

Aymar et Henri de Roquefeuil-Cahuzac furent tués en 1915 et 1918.

Nous arrêterons là notre histoire familiale, car les Roquefeuil continuèrent à servir leur patrie pendant et depuis la dernière guerre et en Algérie, où Yves de Roquefeuil-Montpeyroux fut tué.

Ils sont soit encore vivants, soit décédés depuis peu, et leur modestie souffrirait que l’on fît leur éloge, car :

« L’honneur reste, il suffit ».

__________