Depuis le règne de Louis XIV et ses grandes organisations militaires, spécialement en 1668 et 1669 pour la Marine, le nom de Roquefeuil a été porté en France par de nombreux Chefs de corps, après les deux Régiments de Roquefeuil et celui de La Roquette levés par des Maistres-de-camp ou colonels, de cette Maison. Dans leur nombre figurent quatre Amiraux français et cinq Généraux sans compter un Adjudant général en intérim de guerre. Il faut rappeler aussi la mémoire des nombreux Chevaliers de Malte et de Saint Louis et les morts au feu.

Nous aurons plus tard à rappeler aussi les officiers généraux de terre et de mer espagnols de la même Maison. Étant donné la complexité des grades, dénominations, rangs et fonctions des cadres généraux de l’armée et de la Marine royale sous l’Ancien Régime, il est utile d’en donner un schéma pratique en marge de sa plus grande complexité. La terminologie propre aux officiers généraux était, à la suite de la dénomination de leur grade, celle-ci : « … des armées du Roi » ou « … des armées navales (du Roi) ».

L’ordre hiérarchique était le suivant :

| Terre | Mer |

| Brigadier des armées du Roi | Brigadier des armées navales |

| Maréchal de Camp | Chef d’Escadre |

| Lieutenant général | Lieutenant général |

| Maréchal de France | Vice Amiral de France |

| Connétable de France (supprimé) | Amiral de France |

L’unité de base de l’armée était le régiment, établi dans une garnison sous l’autorité soit de son colonel (ou Mestre de camp) soit de son Lieutenant-colonel (lorsqu’un colonel-propriétaire n’y résidait pas).

Les effectifs en furent assez variables (jusqu’aux réformes de Louis XVI). Aux Régiments royaux d’Infanterie correspondaient des Régiments provinciaux jumelés ainsi le Régiment d’Anduze Infanterie au Régiment Royal-Languedoc.

En opérations de guerre, l’unité rationnelle était, la Brigade à effectif quasi constant et composée de plusieurs régiments ou éléments de régiments variés en général d’une même arme, sous le commandement d’un Brigadier d’Armée breveté ayant alors toutes les fonctions et prérogatives d’un Officier général. Il s’agissait en principe de certains commandants d’un de ces régiments, Cavalerie ou Infanterie, en temps de paix et qui avaient reçu leur Brevet permanent de Brigadier dont l’insigne était une étoile. Dans les troupes de forteresse, ce Brevet de Brigadier était donné à certains commandants de places appelés déjà « Lieutenants de Roi ». En opérations de guerre, des Officiers généraux (à 2 étoiles d’État-major appelés Maréchaux de camps recevaient le commandement d’une Division ou l’équivalent, tandis que des Lieutenants généraux, commandants d’une Division territoriale en temps de paix, dirigeaient en guerre, un corps d’armée ou étaient adjoints au Général en chef (d’où leur titre) en principe un Maréchal de France.

A l’origine, l’ensemble militaire était divisé en deux principales armes, la Cavalerie et l’Infanterie, ainsi que plusieurs armes spécialisées. Elles étaient sous la direction d’un Colonel Général de la Cavalerie ou de l’Infanterie relevant du Connétable de France. Ces grands offices furent supprimés ou rendus honoraires.

Lorsqu’il y avait un Colonel Général , même honoraire de la Cavalerie, tous les titulaires de régiments de cette arme portaient le titre de « Mestres de camp » (jusqu’aux réformes de Louis XVI) et celui de Colonels dans l’Infanterie. Le Colonel Général de la Cavalerie avait un régiment particulier de même dénomination dont la compagnie colonelle, commandée par un capitaine ayant rang de Lieutenant-colonel, possédait comme étendard propre, la seule « Cornette blanche de la Cavalerie française » (Jacques-Joseph, marquis de Roquefeuil et du Bousquet, fils d’un Mestre de camp à la suite de la Cavalerie, commandait cette prestigieuse « Cornette blanche » lors de sa mort en 1722).

Louis XVI unifia les effectifs des régiments et supprima les grades de Mestres de camp et de Brigadier au profit exclusif de ceux de Colonels et de Maréchaux de camp permanents en paix comme en guerre.

Dans la Marine, le grade de Brigadier était donné à un Capitaine de vaisseau qui pouvait, dès lors, commander en opération une Division navale et entrer, ensuite, dans le cadre de réserve.

Les Chefs d’escadre qui, comme leur titre l’indiquait pouvaient commander une Escadre en opération de guerre, n’avaient souvent que celui d’une Division mais aussi le commandement d’un grand port et de sa marine, particulièrement en temps de paix. Les commandements pouvaient aussi, en temps de guerre plus particulièrement, être confiés à des Lieutenants Généraux commandants, comme les rares Vice-amiraux de France, des flottes importantes, ou des grands corps de troupes de la Marine. Lorsqu’un Chef d’escadre ou un Lieutenant Général commandait une flotte d’au moins 12 vaisseaux d’au moins 36 canons, en l’absence de l’Amiral ou d’un Vice-amiral, il pouvait recevoir rang et dignité de « Contre-amiral de France » durant l’expédition (ordonnance de 1668).

Les Armées navales étaient de droit sous les ordres des Vice-amiraux de France dont le nombre fixe de deux, celui du Ponant et celui du Levant et celui du Levant fut porté à trois par Louis XVI, en 1777 en raison de l’extension de la Marine alors. Les Vice-amiraux étaient placés par rapport à l’Amiral de France (alors des Princes royaux) dans la même position que les Maréchaux de France par rapport au Connétable. Ils avaient le même rang militaire mais n’en étaient distingués que par la dignité de Grands Officiers de la Couronne possédée, par les premiers (depuis François I) Lorsque le Roi voulut plus tard honorer de cette dignité particulière un Vice-amiral il lui conférait alors les titres joints de « Maréchal et Vice-amiral de France ». Les Vice-amiraux de France étaient les Maréchaux de la mer – une ordonnance 1786 donna la préséance aux Maréchaux parce qu’il fallait augmenter l’émulation en ne souffrant plus que les Vice Amiraux devenant Maréchaux de France conservassent leur Vice Amirauté ». (Littré). A l’instar des Maréchaux dont ils portaient les mêmes broderies sur l’uniforme, et qui posaient l’écu de leurs armes sur deux bâtons croisés, ils posaient l’écu des leurs sur une ancre.

C’est la Révolution qui, en 1793, supprimant l’Amiral de France et ses trois Vice-amiraux, comme les Maréchaux, institua trois Amiraux (tout court) (généraux en chef), neuf Vice-amiraux (généraux de division) et seize Contre-amiraux (généraux de brigade).

L’ordonnance du ler mars 1831, en référence à celle de 1819, replaça les trois Amiraux (tout court) au rang occupé alors par les Maréchaux, suivis de dix Vice-amiraux et de vingt Contre-amiraux. Cela dura jusqu’à leurs décès après la chute du Second Empire.

Pendant la période allant de 1705 à 1830, soit 125 ans, il y eut plusieurs Roquefeuil Officiers Généraux vivants: 2 de 1761 à 1765 et de 1775 à 1780 et 3 de 1765 à 1775. A début du XXIème siècle on compte 5 officiers généraux vivants.

Sous l’Ancien Régime, les Roquefeuil donneront dans l’ordre descendant des dignités :

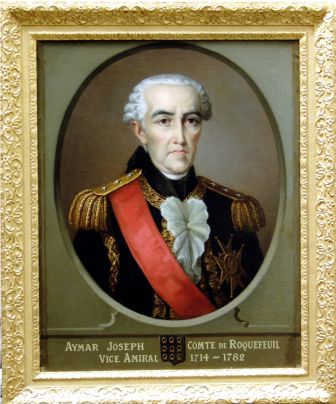

1 Vice-amiral de France avec rang de Maréchal de France (1781), (précédemment Chef d’escadre (1761) puis Lieutenant général (1766);

__________

1 Lieutenant Général des Armées navales (1741) (mort en mer avec la promesse du bâton de Maréchal de France, en 1744);

-

__________1 chef d’escadre des armées navales;

- 2 Maréchaux de camp des Armées du Roi (1791 et 1815);

- 2 Brigadiers des Armées du Roi (1705 et 1745);

- 1 Brigadier des Armées navales (1786);

-

-

Pierre de Roquefeuil-Montpeyroux, Brigadier général des armées navales. Ancien commandant du Dauphin Royal à la bataille des Saintes, Membre d’origine de la Société des Cincinnati __________

-

- 1 Chef de Division, Adjudant général par intérim de guerre (1796).

-

-

Général Jean-François Alexandre de Roquefeuil Amber

-

__________

Depuis l’avènement de la République (dans l’ordre descendant des dignités):

1 Général de Corps aérien;

__________

2 Généraux de brigade de l’armée de Terre;

-

Général Jérôme de Roquefeuil

__________

2 Contre-amiraux.