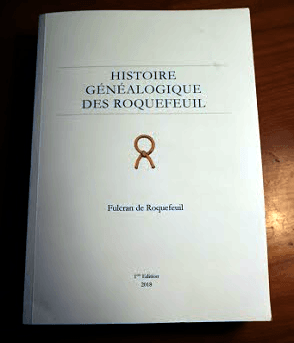

Fulcran de Roquefeuil, notre généalogiste familial, vient d’achever la toute première édition de « l’Histoire généalogique des Roquefeuil» !

C’est un grand évènement et une magnifique réalisation !

Pour ceux qui n’ont pas déjà acquis ce livre lors de la dernière Assemblée générale de l’Association « Maison de Roquefeuil Blanquefort », mais qui souhaiteraient s’en procurer un ou plusieurs exemplaires, il est encore possible de passer commande! Vous recevrez un mail de l’association « Maison de Roquefeuil-Blanquefort » et un formulaire électronique pour passer commande.

Note de Lecture :

La parution de « l’Histoire généalogique des Roquefeuil » est un évènement d’une grande importance pour notre famille, car un tel ouvrage manquait.

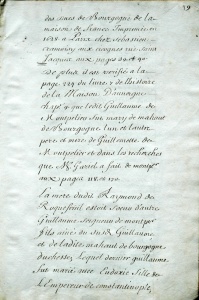

Les généalogies Roquefeuil sont nombreuses mais souvent fort anciennes et toujours partielles. On les trouve, par exemple, dans les collections d’Hozier ou dans les nobiliaires de Barrau, de Jougla, de Courcelles ou de la Chesnay Desbois. Ces livres et documents sont conservés aux archives nationales et à la Bibliothèque Nationale de France. Toutes ces généalogies n’ont pas été assemblées, unifiées et mises à jour avec le temps tandis que notre famille s’est accrue considérablement depuis leur publication.

Nous connaissions aussi les travaux du colonel Daupeyroux et surtout ceux, très précieux, de l’oncle Bernard de Roquefeuil-Cahuzac (notamment : « La Belle Histoire de Roquefeuil contée à nos enfants » ou « l’Appel de la mer »). Ces ouvrages passionnants sont certainement à classer dans la catégorie des œuvres didactiques sur la « Geste » des Roquefeuil et ils constituent, plus qu’une généalogie, un récit hagiographique sur les personnages les plus remarquables de notre famille.

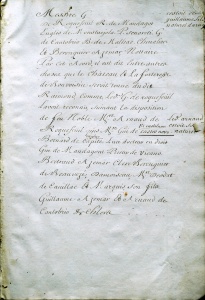

Avec l’œuvre de Fulcran, nous entrons dans un registre sensiblement différent : celui de l’impartialité et du caractère quasi scientifique des œuvres historico-généalogiques modernes : le style est d’une sobre neutralité, les sources sont systématiquement citées, le contexte est rappelé et une prudence de bon aloi préside lorsqu’il s’agit de formuler des hypothèses.

Il est vrai que Fulcran n’en est pas à son coup d’essai : sa culture historique est considérable et sa connaissance des règles nobiliaires de l’ancien régime est reconnue. Il a déjà publié en 2005 « Anoblissement et Révocation de la noblesse aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles » (P. du Puy éditeur – ISBN : 2-908003-28-7). Il est l’auteur de nombreux articles dont certains très appréciés parus dans Roquefeuil-Infos. Il est enfin membre de la commission des preuves de l’ANF et à ce titre astreint et accoutumé à la plus grande rigueur.

Ce livre est un immense travail, une somme : 548 pages de texte au format A4, 25 pages de table des matières, 2475 citations et notes de bas de page et plus de 2800 entrées d’index. C’est tout une vie de labeur qui incorpore, qui plus est, les recherches de tous les généalogistes familiaux et notamment, la préface en témoigne, les travaux et archives de feu l’oncle Édouard de Roquefeuil-Anduze et ceux de M. Guy Gintrand, grand spécialiste des archives d’Aveyron et du Tarn qui maîtrise tous les documents qui s’y trouvent concernant les Roquefeuil.

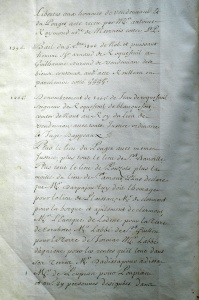

L’ouvrage se propose de répertorier toutes les personnes ayant porté le nom de Roquefeuil.

Il détaille méticuleusement et sans omettre aucun fragment les généalogies des trois grandes familles de Roquefeuil qui se sont succédées :

- les Roquefeuil « anciens »,

- les Roquefeuil-Anduze

- les Roquefeuil-Blanquefort.

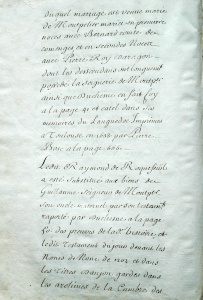

Concernant les Roquefeuil-Anduze, il développe incidemment la généalogie de la Maison d’Anduze qui est du plus grand intérêt historique.

De même tous les rameaux naturels, qu’ils soient légitimés ou illégitimes, des Roquefeuil-Anduze et des Roquefeuil-Blanquefort (vous serez surpris de constater combien ils sont nombreux !) sont scrupuleusement recensés.

On trouve enfin des développements sur les familles tierces, parfois très prestigieuses, ayant porté un temps les titres de barons ou marquis de Roquefeuil, ainsi que sur les familles ayant, à la suite d’un mariage avec une Roquefeuil, accolé ce nom à leur propres patronymes et, pour finir, les biographies souvent rocambolesques de quelques réels imposteurs ayant « emprunté » notre nom.

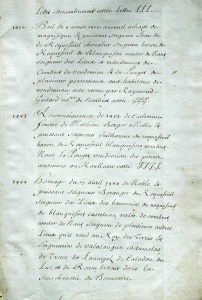

Certes, de l’aveu même de son auteur, l’ouvrage est une généalogie avec sa rigueur et ses renvois si caractéristiques d’une génération à l’autre. Pourtant, s’il ne constitue pas un roman que l’on lira d’un trait, les développements biographiques sont très nombreux et nous font voyager avec passion d’une époque à l’autre.

Gloires, honneurs, fortunes mais aussi revers, désastres, disgrâces et vicissitudes familiales sont rapportées avec le talent d’un auteur qui maîtrise ses sources.

Les ravages des épidémies, des maladies, des guerres, des révolutions rappellent à notre génération, qui n’a connu que la paix et le progrès, combien le sort des familles, même aussi nombreuses que la nôtre, est fragile.

La Roche Tarpéienne est proche du Capitole. Tel ancêtre brave et talentueux promis au plus brillant avenir est brutalement tué lors d’une campagne. Telle branche fameuse s’éteint faute d’héritiers. L’argent peut manquer soudain aux aînés comme, plus régulièrement, aux cadets et la déchéance guette telle ou telle branche illégitime. Quel maëlstrom que l’histoire de la France et des familles françaises !

Cet inventaire de la longue chaîne des Roquefeuil qui se sont succédés depuis le Xème siècle est souvent étonnant ou émouvant.

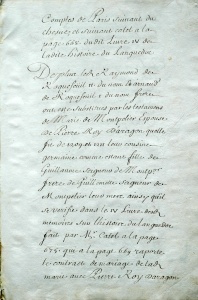

On retrouve, racontés avec précision, les belles actions des héros familiaux. Citons par exemple

- Raymond Ier de Roquefeuil-Anduze, s’adressant au Pape Innocent III pour défendre le jeune Vicomte de Béziers,

- les démêlés de Bérenger avec les bourgeois de Castelnau-Montratier

- les exploits des Roquefeuil marins,

- les morts héroïques (entre autres sacrifices !) de Jean-Antoine de Roquefeuil au siège de Metz en 1552, de Charles Balthazar de Roquefeuil Cahuzac lors du débarquement de Quiberon en 1795, d’Innocent-Adrien-Maurice de Roquefeuil, à la tête de son régiment à Augsbourg en 1796, d’Aymar et d’Henri de de Roquefeuil Cahuzac pendant la première guerre mondiale, en 1915 et 1918 et enfin, d’Yves de Roquefeuil à Sétif en 1956 pendant la guerre d’Algérie.

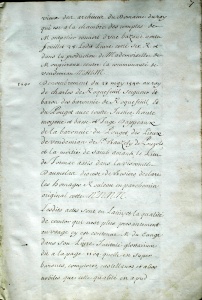

On découvre aussi des anecdotes ou évènements moins connus :

- Les exploits de nos cousins Rocafull de la branche de Versols au service du roi d’Aragon et pendant la Reconquista ;

- La grande beauté et les aventures amoureuses extravagantes de Catherine-Françoise et de Jeanne-Thérèse de Roquefeuil Cahuzac dans les années 1718.

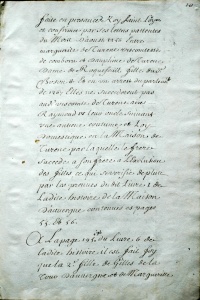

Mais la plus émouvante, sans doute, est l’anecdote se rapportant à Justin de Roquefeuil, dit « Jules », né en 1859, qui, sans héritage, sans situation et sans argent, vécut sur le pavé de Paris, gagnant sa vie en ouvrant les portières des fiacres. Si misérable qu’il fût, il eut les honneurs de la presse en 1912 pour avoir trouvé un objet de grande valeur et l’avoir porté au commissariat le plus proche, malgré son indigence. Pour cela il mérite non pas d’être caché mais d’être célébré car, même dans le plus cruel revers de fortune, il est resté fidèle à la devise familiale « l’Honneur me reste, il suffit » !

Un ouvrage extraordinaire que tout Roquefeuil ou allié se doit de posséder !

Dominique de Roquefeuil et du Bousquet